Удаление глаза при глаукоме

|

Удаление глазного яблока с использованием различных методик составляет от 1% до 4% среди всех офтальмологических операций. Ведущими причинами удаления глаза по данным различных офтальмологических клиник являются посттравматическая патология (23,3% — 54,6% больных), абсолютная болящая глаукома (12,3% — 40,3% -46,7%), онкопатология (5,1% -10,4%), панофтальмит (2,4%). Одной из основных причин удаления поврежденного глаза является угроза развития симпатической офтальмии (СО) на парном, здоровом глазу, число которой в последние десятилетия существенно уменьшилось. Безусловно, это связано с совершенствованием диагностики, уровнем первичной и последующей хирургической помощи, применением современных эффективных консервативных методов лечения (включая антибиотики широкого спектра действия, гормональную, стимулирующую терапию). По срокам энуклеацию разделяют на раннюю (первичную) и позднюю. В настоящее время первичная энуклеация оправдана лишь в случаях разрушения глазного яблока при крайне тяжелом соматическом состоянии пострадавшего (черепно-мозговая травма, кома, нейросимптоматика и др.), когда в первые сутки до наступления отека тканей необходимо удалять фрагменты глаза и мобилизовать культю. К механическим тяжелым травмам следует отнести случаи двойных перфораций фиброзной капсулы глаза, особенно при ущемлении инородного тела (ИТ) в выходном отверстии в заднем полюсе глаза, что трудно диагностируется и не всегда поддается первичной хирургической обработке; обширные субконъюнктивальные разрывы склеры, при контузионной травме часто не выявляемые и не оперируемые. Случаи повторных травм после радиальной керотомии, когда происходит разрыв глаза по нескольким рубцам (насечкам) и выпадает содержимое глазного яблока (радужка, хрусталик, стекловидное тело), массивные кровоизлияния и даже после хирургической обработки в 25,5 % травма завершается удалением глаза. Особенно тяжелые повреждения наблюдаются при сочетании открытой и закрытой травмы, которые случаются в момент взрыва, огнестрельного ранения, при криминальных ситуациях, когда в разрывах фиброзной капсулы ущемляются внутренние оболочки, хрусталиковые массы, происходит значительная потеря стекловидного тела, а травма сосудистой оболочки сопровождается массивными кровоизлияниями. При таких обширных повреждениях глазного яблока не всегда полностью герметизируется склеральная капсула, разрывы которой могут распространяться за экстраокулярные мышцы к заднему полюсу. Это создает условия к развитию отслойки внутренних оболочек, гипотонии, воспалительным процессам травматического, аутоиммунного, бактериального характера. Если присоединяется инфекционный фактор, развивается гнойный иридоциклит, эндофтальмит, панофтальмит, что завершается удалением глаза в 20-45% случаев или развитием субатрофии. В подобных ситуациях следует решать вопрос об удалении глаза, в частности, об энуклеации. И совершенно недопустимо удаление фрагментов глаза, например разрушенного переднего отдела глаза, т.к. в таком случае остается задний полюс глаза с остатками фрагментов сосудистой оболочки (вокруг зрительного нерва, кровеносных сосудов), что в послед ующем может вызвать развитие СО. При определении показаний к удалению глаза следует учитывать данные клиники, определить стадию и характер патологического процесса, оценивать результаты комплексного диагностического обследования пациента, включая эходиагностику, электрофизиологические и иммунологические методики, свидетельствующие о наличии органических изменений в глазу и полном отсутствии зрительных функций. Как правило, у больных клиника характеризуется комплексом основной патологии а именно: увеит, травматическая катаракта, отслойка сетчатки, ЦХО, гемофтальм, гипотония, внутриглазное инородное тело, субатрофия или симптомокомплексом., характерным для стойкой гипертензии, иногда с явлениями буфтальма. Острота зрения составляет светоощущение без проекции или «ноль». Развитие тяжелых осложнений, которые приводят к необходимости решения вопроса о профилактической энуклеации обусловлены следующими причинами: — Недостаточным объемом оказания первичной помощи, когда в момент хирургической обработки проводится лишь герметизация раны, без элементов реконструкции и необходимого комплекса операции по устранению сопутствующих патологических изменений. В частности, не удаляется внутриглазное ИТ, разрушенный хрусталик, гифема, не производится иридопластика, формирование передней камеры и т.д. — Поздними сроками госпитализации пострадавших, особенно при наличии внутриглазного ИТ, чем можно объяснить высокую частоту эндофтальмитов (более 15%). — Неполной раелизацией возможностей таких информативных методик, как эхография (А и В- методы УЗБМ), ренгенологические , КТ, иммунологические исследования. — Несвоевременным назначением или отсутствием проведения патогенетически направленного консервативного лечения. Наиболее информативными при отсутствии прозрачности оптических сред являются методы эходиагностики, позволяющие судить о состоянии сред и оболочек глаза, его форме и объеме, состоянии магистральных сосудов в зоне орбиты, местонахождении и состоянии хрусталика, толщине хориоретинального комплекса и т.д. Электрофизиологические исследования позволяют оценить функциональную сохранность сетчатки и зрительного нерва и, тем самым, судить о прогнозе и определении тактики лечения. Необходимо использовать иммунологические исследования, поскольку известно, что в основе посттравматического увеита и симпатического воспаления лежит иммунологический конфликт между собственными тканевыми антигенами и иммунокомпетентными клетками лимфоидной системы организма. С этой целью при наличии тяжелых форм посттравматических увеитов (ПТУ), трудно поддающихся консервативной терапии, а также после повторной травмы или оперативного вмешательства на травмированном глазу, когда решается вопрос о профилактической энуклеации показано проведение иммунологического исследования больного с применением методов изучения как клеточного, так и гуморального иммунитета. При переходных формах симпатизирующего воспаления определяется смешанный тип клеточно-гуморальной сенсибилизации, который следует относить к факторам риска заболевания парного глаза. Следует помнить о том, что отрицательные показатели иммунологических реакций не исключают аутоиммунных форм увеитов и могут быть связаны с подавлением их на фоне лечения или со снижением иммунологической реактивности пациента. Суммируя вышеизложенное, разработаны показания по удалению глазного яблока, которые определяются следующими патологическими состояниями: — Злокачественные интрабульбарные новообразования, когда речь идет о сохранении жизни больного (подробнее изложено в разделе 9). — Посттравматическая патология, послеоперационные осложнения, приведшие к необратимым изменениям структур и оболочек глаза при полном отсутствии зрения на фоне хронического увеита на аутоиммунной основе. Удаление глаза в таких ситуациях проводится с целью профилактики развития симпатического воспаления на парном глазу.Это проявляется :длительным (хроническим или рецидивирующим) вялотекущим увеитом на абсолютно слепом глазу при выявлении резко положительной реакции к увеальной ткани, S антигену сетчатки по данным РТМЛ, отсутствии эффекта от комбинированного лечения. Плохим прогностическим признаком, по которому косвенно можно судить об активном воспалительном процессе в слепом глазу при клинически спокойном состоянии является рецидивирующая гифема и гемофтальм. Абсолютным показанием к удалению травмированного глаза является повторная травма на слепом глазу. -Деформация и уменьшение в размерах слепого (субатрофичного) глаза с признаками воспаления в результате увеитов различного генеза. — Абсолютная болящая глаукома, буфтальм с наличием стафилом роговицы и склеры, бельмами, значительным увеличением глазного яблока в размерах, что приводит к деформациям орбиты. — Инфекционные осложнения (эндофтамит, панофтальмит, периокулярный абсцесс). — Косметически неполноценный слепой глаз с признаками некупирующегося увеита, когда невозможно протезирование (подбор «коронки»), и больной настаивает на удалении глаза для последующего улучшения косметики. — Ожоговая болезнь, когда удаление слепого глаза сочетается с серьезными пластическими операциями. Сроки удаления определяются в зависимости от результатов клинико-диагностических данных: 1. Удаление глаза в ранние сроки (2нед.-1мес.) обусловлены тяжестью травмы с разрушением его структур, развитием септической инфекции. 2. В сроки до 6 месяцев удаление глазного яблока является следствием острого течения ПТУ, набухающей катаракты, организации крови или гнойного экссудата в стекловидном теле, длительно находящегося в глазу инородного тела, повторной травмы, очагов хронической инфекции (синусит, аднексит, пульпит и т.д.). 3. Удаление глаза в первый год после травмы обусловлено прогрессирующими процессами швартообразования, разрастанием соединительной ткани в зоне рубцов, организацией крови, что вызывает тракционную отслойку внутренних оболочек, деформацию глазного яблока, субатрофию. 4. При удалении глаза в весьма отдаленные сроки (5-10-20лет) провоцирующими моментами, как правило, являются повторная закрытая или открытая травма слепого глаза, а также осложнения соматической патологии (диабет, гипертоническая болезнь, системные заболевания и т.д.). 5. Удаление глаза по поводу буфтальма, терминальной, вторичной глаукомы выполняют по мере появления болевого синдрома или при желании пациента удалить косметически неполноценный глаз. 6. Сроки удаления глаза по поводу инфекционных процессов (эндофтальмит, панофтамит) определяются распостраненностью процесса и тяжестью течения. При остром течении удаление глаза с санацией полости орбиты выполняют по экстренным показаниям. 7. Сроки удаления глаза при онкологической патологии описаны в разделе 9. Страница источника: 11

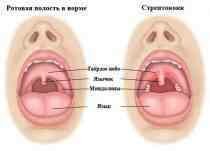

Глаукома – заболевание, встречающееся преимущественно в пожилом возрасте. Оно проявляется тремя основными симптомами – глазное давление, превышающие уровень индивидуальной переносимости, деградация зрительного нерва и клеток сетчатки, снижение зрения. В Национальном руководстве по глаукоме, изданном в Москве в 2008 году, указано, что 15% слепых стали таковыми именно из-за этого заболевания. Лечение может быть консервативным и хирургическим. Выбор метода зависит от степени поражения, эффективности лекарств, скорости снижения зрения и ряда других факторов. Операция при глаукоме может быть направлена на снятия приступа, на устранение блоков на траектории движения водянистой влаги (именно она и создает внутриглазное давление) или создание новых путей ее оттока. Показания к хирургическому вмешательствуБольному могут рекомендовать операцию на глазу при следующих факторах: Неэффективность или недостаточная эффективность прописанных лекарственных препаратов. Рост внутриглазного давления (офтальмотонуса). Прогрессирующее нарушение зрительных функций. Несоблюдение больным предписаний врача. Например, пациент испытывает затруднение (в силу возраста или других причин) при контроле внутриглазного давления и полей зрения. Нарастание деградации зрительного нерва, даже при близких к нормальным значениях офтальмотонуса. Желание пациента решить проблему оперативно. слева: здоровый глаз, справа: глаукома Хирургическое вмешательство осуществляют при острой или подострой формах глаукомы, если не удается снизить давление в течение 24 часов. Подготовка к плановой операцииЕсли хирургическое вмешательство проводится не в экстренном порядке, пациенту будет необходимо сделать следующее:

В частных клиниках при неинвазивных или малоинвазивных методах вмешательства госпитализация может не проводиться. Пациент является с результатами анализов в день операции и после ее проведения может идти домой. В муниципальных больницах и при серьезных операциях госпитализация обычно происходит накануне процедуры. Время, которые нужно провести в учреждении после операции, может существенно варьироваться. Нехирургические виды леченияТакие методы отличаются тем, что хирург не производит непосредственного разреза скальпелем или ножницами. Все процедуры производятся иными способами. Такие методы имеют множество преимуществ по сравнению с хирургическими. Они реже вызывают побочные эффекты, легче переносятся пациентами. Данные методы практикуются в первую очередь при выявлении заболевания и/или недостаточности консервативного лечения. Лазерная коррекцияЭтот вид операций имеет ряд достоинств и недостатков. К его важным преимуществам относят: Возможность обойтись каплями с анестетиком, не прибегая к общему наркозу или уколам в глаз; Низкая инвазивность и, соответственно, низкий риск осложнений; Восстановление естественных путей оттока жидкости. Тем не менее потенциал лазерной хирургии весьма ограничен. Она дает только временный эффект (1-5 лет), причем период нормального глазного давления с каждым разом становится все короче. В зонах воздействия лазера могут возникнуть нежелательные сращения. В редких случаях возможны повреждения соседних тканей – радужки, сетчатки, сосудов. Лазерная операция проводится двумя основными способами: Иридэктомия. Отверстие для оттока жидкости из передней камеры глаза формируется в радужке. Обычно она прижигается в нескольких местах, где она наиболее истончена. Трабекулопластика. Трабекулярная диафрагма или сеть находится между передней и задней камерами глаза. Она представляет собой губчатое, слоистое образование, через которое происходит фильтрация водянистой влаги, и за счет чего происходит снижение офтальмотонуса. Лазером прижигается поверхность диафрагмы, что увеличивает ее натяжение и, как следствие, проницаемость. В итоге отекает больше жидкости из передней камеры, и давление снижается.

В некоторых случаях возможны и другие варианты лазерного лечения. Решение об их назначении врач принимает, учитывая наличие в анамнезе сопутствующих заболеваний, уже перенесенных операций.

После окончания воздействия лазера линза снимается с глаза, что может быть несколько неприятно, но совершенно безболезненно. После операции пациента могут отправить сразу домой, но все же оптимальным вариантом является контроль его состояния в течение хотя бы суток. Именно за этот период становится понятно, помогла ли лазерная коррекция. Снижение давления в передней камере глаза и его стойкое значение в течение 24 часов говорят об успехе операции. Криодеструкция

На склеру воздействуют холодом, нанося аппликации сразу в нескольких точках. Операция противопоказана при глаукоме на терминальных стадиях, неудачных хирургических вмешательствах, болевом синдроме в анамнезе. Хирургические методы леченияНа данный момент такие операции назначают при неэффективности лазерной коррекции и консервативного лечения. Перед процедурой пациентам, особенно пожилым, обычно прописывают мягкие седативные и успокаивающие средства, поскольку крайне важен полноценный сон и стабильное психическое состояние. Вплоть до момента операции принимают препараты, снижающие внутриглазное давление, показатель должен достичь минимального уровня. Если у пациента имеются воспалительные процессы глаза, и нет возможности отсрочить операцию, ему прописывают антибиотики. Также частым назначением являются антигистаминные препараты, позволяющие избежать воспалительной реакции. ИридэктомияЭта операция была произведена одной из первых в качестве метода лечения глаукомы. Ее осуществил в 1857 году A. Graefe. С тех пор ее методика многократно изменялась, вводились улучшения, разрабатывались различные вариации проведения, базирующиеся из состояния пациента. Иридэктомия призвана устранить блок в зрачке глаза. Именно там происходит переход водянистой влаги из задней камеры глаза в переднюю. При его нарушении возникают застойные явления и рост внутриглазного давления. Также операция показана при закрытоугольной глаукоме, т.е. при заболевании с закрытием угла передней камеры (УПК) глаза, в которой происходит отток водянистый влаги в вены и ее удаление. Иридэктомия раскрывает УПК или расширяет его. Такая разновидность операции называется иридоциклоретракция.

С утра пациенты должны отказаться от завтрака и приема любых пероральных препаратов. Операция проводится под местным наркозом. Врач разрезает конъюнктиву, выкраивает лоскут склеры и вскрывает при помощи алмазного лезвия переднюю камеру глаза. В нее выпадает сама или выдавливается легким нажатием часть радужки. Ее отрезают специальными ножницами. После этого радужка заправляется обратно, а хирург наносит швы. При иридоциклоретракции в переднюю камеру глаза вводят шпатель, которым отделяют цилиарное тело. Таким образом «раскрывают» УПК. Камеру перед наложением швов заполняют воздухом. Шов удаляется через 7-10 дней в обеих вариациях операции. Фистулирующие операцииТакой вид хирургического вмешательства призван создать новые пути оттока водянистой влаги глаза. Его эффективность не зависит от собственных дренажных возможностей органа зрения, результат стабилен на любой стадии заболевания. Давление нормализуется в 85% случаев. Самой распространенной операцией является трабекулоэктомия – канал формируется в трабекулярной диафрагме. После начала действия местной анестезии хирург разрезает конъюнктиву, формирует разрез в склере. Часть склеры вместе с трабекулой удаляется. Дополнительно обычно проводится иридоэктомия – алмазным ножом прорезается отверстие в радужке.

Фистулирующие операции имеют несколько неприятных осложнений, риск которых тем выше, чем моложе пациент: Истончение конъюнктивы. Это прозрачная соединительнотканная оболочка глаза и внутренней поверхности век. В результате ее разрушения может образоваться так называемая кистозная подушка – опухоль с жидкостью. Не являясь опасной сама по себе, она может наползать на глаз и вызывать у больного неприятные болезненные ощущения. Также киста может спровоцировать воспаление. Фистула (канал) в склере со временем зарастает в результате рубцевания. Это довольно частое осложнение, оно встречается у 10-20% прооперированных пациентов. Последующей хирургической коррекции оно не подлежит. Создание новых путей для жидкости глаза приводят к тому, что она, во-первых, плохо обновляется, а, во-вторых, в меньшем объеме проходит через свои естественные пути. Это приводит к нарушению питания трабекулы и хрусталика. В итоге начинают прогрессировать катаракта. Возможно развитие дистрофии трабекулы и атрофии глазного яблока. Непроникающие операцииПри таких видах вмешательства хирургия, как правило, сочетается с лазерной коррекцией. Вскрытие камеры глаза не происходит, поэтому операции и называются непроникающими.

Врач наносит разреза на склеру и одновременно создается натяжение в трабекуле путем микроприжиганий. Таким образом водянистой влаге становится легче совершать отток. Она фильтруется только через оставшуюся тонкую мембрану трабекулярной сети, минуя склеру. Одно из частых последствий операций – образование рубцов в месте иссечения. Это создает новые затруднения для оттока и может привести к росту внутриглазного давления до уровня выше изначального. Поэтому в современных клиниках используют импланты. Их внедрение препятствует образованию рубцов. Дренажные операцииЭтот вид хирургического вмешательства позволяет снижать давление без риска рубцевания и образования новых блоков. В переднюю камеру глаза помещается клапан, который позволяет жидкость стекать в специальный резервуар. Он открывается, когда давление превысит установленные допустимые значения. Одной из разновидностей операции является вживление в склеру трубок из биосовместимого коллагена. Резервуар в этом случае не предусмотрен. Еще в середине прошлого столетия проводились такие процедуры. При этом использовался свиной коллаген. Со временем он полностью замещался собственной рыхлой соединительной тканью глаза, но при этом образованный канал не зарастал и возможность для оттока жидкости сохранялась. Российскими специалистами был разработан особый коллаген – ксеноплат, животного происхождения. Именно он чаще всего применяется при дренаже в отечественных больницах и медицинских центрах. Показанием к подобного вида хирургическим операциям являются сложные и запущенные глаукомы, повторные операции. В некоторых случаях требуется совмещение дренирования с формированием фистул для достижения более продолжительного и выраженного эффекта. Циклодиализ

Циклодиализ: операция отслаивания цилиарного тела от склеры Цилиарное тело – это участок сосудистой ткани, который держит хрусталик и играет важную роль в его аккомодации. При операции циклодиализ происходит его отсоединение от склеры. Таким образом, создаются новые пути для перемещения жидкости передней камеры глаза и нормализация давления. Циклодиализ показан при простых, неосложненных глаукомах. Часто операция сопровождает какие-либо другие виды вмешательства для максимального эффекта. Ее проведение напоминает предыдущие описанные варианты. Под местной анестезией хирург совершает разрез конъюнктивы и склеры. В него он вводит шпатель и производит отслойку. После чего инструмент извлекается, и накладываются швы. Частым осложнением операции является кровоизлияние в переднюю камеру, которое самостоятельно рассасывается без последствий для пациента. Реабилитационный периодПосле операции необходимо продолжать прием лекарственных средств, а также совершать периодические осмотры у врача-офтальмолога. В первое время после процедуры необходимо: Носить повязку на прооперированном глазу от 3 до 7 дней. При раздражающем действии яркого света пользоваться солнцезащитными очками. Отказаться от работы по дому, просмотра телевизора в течение 5-7 дней. Не принимать душ и не мочить глаз в течение 10 дней. Отказаться от алкоголя и курения на максимально долгий срок. Избегать запоров, приема слишком соленой пищи. Прогноз после операцииСредняя продолжительность ремиссии – состояния до начала нового роста внутриглазного давления, обычно составляет 5-6 лет. При простых операциях и лазерных коррекциях она выше. При дренировании и установки импланта составляет всего 2 года. После истечения этого срока необходима повторная операция.

Прогноз хирургического вмешательства является благоприятным при своевременной диагностике. У 90% пациентов наблюдается ремиссия, а 75% удается сохранить зрение в течение всей жизни. Самым частым осложнением является появление рубцов, дополнительных блоков на пути оттока водянистой влаги. Избежать такого исхода, несмотря на все достижения и инновации, пока довольно сложно. Восстановление зрения после операцииБольшинство специалистов сходятся в том, что при глаукоме вернуть глазу утраченные зрительные функции уже нельзя. Это вызвано тем, что при повышении внутриглазного давления гибнут светочувствительные клетки, которые уже не восстанавливаются. Операция и консервативное лечение направлено только на сохранение зрения. Однако часто глаукома сопровождается рядом иных заболеваний (например, катарактой), которые могут являться основными причинами снижения рефракции, слепоты. При совместной терапии можно добиться большого прогресса. Так многие хирурги рекомендуют проводить одновременно хирургическое лечение при глаукоме и протезирование хрусталика. В таком случае, если не повреждены волокна нерва, возможно серьезное улучшение зрения после операции. Цена операции, получение услуги по полису ОМС

При проблемах с прооперированным глазом и осложнениях обычно нет необходимости дожидаться повторной квоты или платить деньги. Для получения своевременной бесплатной помощи надо обратиться в то учреждение, в котором проходила операция. Стоимость операции зависит от ее сложности, от региона и выбранной клиники. Лазерная коррекция может быть выполнена от 8 000 рублей за глаз. Цены на хирургические операции начинаются от 20 000 рублей. Самой дорогой является процедура дренирования глаза с установкой импланта – емкости для жидкости. Она будет стоить от 40 000 рублей. Цены на повторные операции обычно вдвое выше. Отзывы врачей и пациентовГлаукома – болезнь, поражающая преимущественно лиц старшего возраста, чаще всего она встречается после 70 лет. Для таких пациентов довольно проблематично оставить отзыв, описать свои ощущения после операции. Чаще всего в сети можно встретить вопросы и комментарии родственников заболевших. Серьезные операции при глаукоме имеют высокий риск побочных действий, которые необходимо грамотно купировать. Родственники пациентов отмечают, что огромное значение имеет установление контакта с лечащим врачом, его готовность аргументировать и разъяснять свои действия, решать проблемы, возникающие в восстановительный период, в том числе, удаленно.

Оперативное лечение глаукомы имеет и положительные, и отрицательные стороны. Хирургическое вмешательство, на которое больной решается однажды, будет необходимо повторять постоянно через каждые 3-5 лет. Поэтому перед операцией лучше пройти полноценное обследование, и по возможности, проконсультироваться с несколькими специалистами. Видео: врач о глаукоме и методах леченияВидео: глаукома, как предотвратить слепоту в программе «Жить здорово!» |

Сдать анализы и пройти осмотр у ряда специалистов (список выдается на руки непосредственно в медучреждении). Проконсультировавшись с врачом, за 5 дней перестать принимать некоторые препараты (в частности, траватан и ксалатан). Важно! Родственникам необходимо проконтролировать выполнение этого предписания пожилыми людьми. В противном случае операция может быть не такой успешной или не дать результата. Перед процедурой нужно отказаться от приема пищи. Анестезиолог или офтальмолог могут прописать специальные препараты, которые нужно будет принять в день операции.

Сдать анализы и пройти осмотр у ряда специалистов (список выдается на руки непосредственно в медучреждении). Проконсультировавшись с врачом, за 5 дней перестать принимать некоторые препараты (в частности, траватан и ксалатан). Важно! Родственникам необходимо проконтролировать выполнение этого предписания пожилыми людьми. В противном случае операция может быть не такой успешной или не дать результата. Перед процедурой нужно отказаться от приема пищи. Анестезиолог или офтальмолог могут прописать специальные препараты, которые нужно будет принять в день операции.

Суть операции аналогична предыдущему методу, но воздействие осуществляется не лазером, а холодом, а объектом выступает не радужка, а склера. Криодеструкция не так безопасна, чаще вызывает осложнения. К ней прибегают, если пациенту по каким-либо причинам противопоказана лазерная коррекция.

Суть операции аналогична предыдущему методу, но воздействие осуществляется не лазером, а холодом, а объектом выступает не радужка, а склера. Криодеструкция не так безопасна, чаще вызывает осложнения. К ней прибегают, если пациенту по каким-либо причинам противопоказана лазерная коррекция.

Пациенту нужно быть готовым к тому, что в течение 1-2 суток его зрачок будет расширен. Ему будет сложно воспринимать предметы вблизи. Это необходимо для контроля над состоянием глаза.

Пациенту нужно быть готовым к тому, что в течение 1-2 суток его зрачок будет расширен. Ему будет сложно воспринимать предметы вблизи. Это необходимо для контроля над состоянием глаза.

Лечение глаукомы хирургическим путем возможно бесплатно. Услуга предоставляется по полису ОМС не только в государственных учреждениях, но и в некоторых частных клиниках. Порядок ее оказания осуществляется по квотам, т.е. в порядке очереди. Услуга относится к высокотехнологичным видам медицинской помощи и определена в реестре на 2015 год, как «Комплексное хирургическое лечение глаукомы с повышенным давлением (антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты, имплантация антиглаукоматозного дренажа)».

Лечение глаукомы хирургическим путем возможно бесплатно. Услуга предоставляется по полису ОМС не только в государственных учреждениях, но и в некоторых частных клиниках. Порядок ее оказания осуществляется по квотам, т.е. в порядке очереди. Услуга относится к высокотехнологичным видам медицинской помощи и определена в реестре на 2015 год, как «Комплексное хирургическое лечение глаукомы с повышенным давлением (антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией катаракты, имплантация антиглаукоматозного дренажа)». Опыт врачей показывает, что важным является психологическая работа с пациентом. Его желание выполнять все предписания, следовать режиму дня и соблюдать диету во многом определяет сохранность зрения. Пожилых людей призывают не отказываться резко от своих привычек или вкусовых предпочтений, поскольку это часто вызывает стресс и отчаяние. Им, напротив, стоит сохранять двигательную и умственную активность, позволять себе вредные продукты в ограниченном количестве.

Опыт врачей показывает, что важным является психологическая работа с пациентом. Его желание выполнять все предписания, следовать режиму дня и соблюдать диету во многом определяет сохранность зрения. Пожилых людей призывают не отказываться резко от своих привычек или вкусовых предпочтений, поскольку это часто вызывает стресс и отчаяние. Им, напротив, стоит сохранять двигательную и умственную активность, позволять себе вредные продукты в ограниченном количестве.